|

この間のげろかふぇといい、最近新しくお知り合いになった方もちらほらいらっしゃるので、 ここでなんとなくわたくしniuの人となりといいますか、自己紹介してみようと思います。 音楽を始めたきっかけ 小さい頃にヤマハのエレクトーン教室に通って(通わされて)いました。といってもエレクトーンの演奏よりも楽譜の読み方とか聴音とかの方が個人的には好きでした。 音楽の授業も好きでした。特にリコーダー演奏が好きでした。単音の方がわかりやすいって思ってたのかもしれません。 吹奏楽にはまる 中学に入ったら、何か部活を選択しなければいけませんでした。 最初はパソコン部に入ろう!って思ってたのですが、小学校の卒業直前に聴きに行った吹奏楽部の定期演奏会が思いのほか良かったことと、小学校から知っている先輩が吹奏楽部にいたこともあって、吹奏楽部に入ることにしました。 吹奏楽部に入ったら、まず最初にどの楽器を担当するかを決めます。 特にやりたい楽器を決めていなかった私は最後の最後まで楽器が決まらず、最終的に先生に「これ、やってみる?」と勧められたコントラバスをやることに決まりました。 最初は正直あんまり乗り気ではなかったのですが、かといって他にやりたい楽器もないし、まぁやってみるか… と思ってやり始めてみたらこれがモロハマりでして。 最初の頃はやる曲もないし合奏やっても目立つ楽器じゃないしやめようかなって思ったこともありましたが、逆に目立たない分、合奏で先生からいろいろ厳しく指導されることもないし、そこまで細かい音符が楽譜に書かれることは滅多にないので基本的に曲は簡単ですし、なので合奏中に他のパートを観察してみたり曲のスコアを買って読んでみたりといったことに時間を費やしました。 中学3年の頃に家のパソコンでMIDIを知り、部活で演奏している曲の楽譜を打ち込んでみたり、自分でオリジナルの曲を作ってみたりして遊んでいました。中3の後半くらいには吹奏楽編成での曲も作っていました。 とはいえ当時の自分には管楽器の演奏経験が全くなかったものですから、それはもう今見るととっても大変な曲になっていますw トロンボーンはじめました 高校に入ってももちろん吹奏楽部に入りました。 楽器は中学に引き続きコントラバス……の予定だったのですが、なんとなく管楽器もやってみたいなと思い始め、 急遽トロンボーン担当にすることにしました。入学前に高校の部活見学にも行っていたので、先生にも先輩にも驚かれました。 高校2年生になって、コンサートマスター(学生指揮)を任されました。 最初は楽器吹ける時間が減っちゃうしやだなーと思っていたのですが、先生や同期からも勧められて、それだけ信頼されているのだしやってみようか…と思ってやることにしました。 とはいえ毎回の合奏でみんなの前に立つのは結構辛かったし、今でもできればあんまりやりたくないなぁ…と思います。 でも、みんなはそんな自分の指揮にもついてきてくれたし、おかげでいろいろと他の楽器を見る目を持つこともできたし、 それが今の音楽活動にもつながっているのかなと思うと、結果的には良かったんじゃないかな。 その年の定期演奏会、先生に「吹奏楽の曲を作ってみたんですけど…」と持っていってみたところ、「じゃあ音出ししてみようか」ということになり、そのまままさかの「本番でも指揮やってみたら?」ということに……今考えるとものすごい話だなwww 定期演奏会の映像です。みんな若い…指揮してるのが私です。作曲って名前出てるwwww ちなみにこの後、司会の森田成一さんにインタビューしてもらうっていうことになりました。何言ったかは全然覚えてないですが、こんな経験はもう二度とすることはないだろうなぁと思います。 DTMも一応やってはいましたが、当時は楽器の演奏の方が楽しかったし自分はDTM(作曲・編曲)はあくまでもサブの楽しみなんだと思ってました。そんな時期がぼくにもありました… EWIはじめました 高校3年のときに先輩の家で見たT-SQUAREのDVDに感激して、ウインドシンセが欲しくなりました。 そして大学入学後、新発売したEWI4000sを購入しました。何度か高校時代の友達とスタジオに入ってT-SQUAREのコピーをやったりして遊びました。その友達のつてで数回ライブをやらせてもらったりもしました。 \m/ ちょうど同じ頃に大学でメタル好きの友人に勧められてSonata Arcticaなどを聴き始め、メロスピという概念を知りました。 それからというもの毎日のように海外のメタルバンドの情報をMySpaceやWikipediaを駆使して探しまくり、CDも買いあさりました。 大学2年のときにサークルで文化祭ライブをやることになりました。そこで友人とMetal Of the Eternalというバンドを組んで、当時ニコ動で人気だったおくせんまん・恋のミクル伝説・鳥の詩のメタルアレンジのコピーをやりました。 その後そのライブの様子を撮影した動画をニコ動に上げてみたところ予想外に再生数が伸びました。 同人活動はじめました そんなことをしつつ私はニコ動でアニソンをメタルの曲とくっつけてみるという異色のアレンジをしてみたり、ピアノでLiliumを演奏してみたりという動画を上げたりしていました。そんな中で出会った方がM3というイベントでCDを出すと聞きました。 M3ってなんだろう?という気持ちと、ネットでやりとりしている方と実際にお会いできたら楽しいんじゃない?という気持ちから、M3に初参加(一般)してみることにしました。その時はちょうどM3が10周年で大阪で開催していました。東京在住の私が初めてのM3がまさかの大阪という。不思議なこともあるものですねぇ… M3に初めて参加して、こういう世界もあるのか!とすごく感銘を受けました。 と同時に自分も机の向こう側に立ってみたい!と思いました。 その後東京で行われたM3-2008春にも一般参加し、会場の空気にも慣れてきたかなというM3-2008秋でついにサークル参加をすることになりました。 このときはEWIで演奏しているオリジナル曲4曲入りの手焼きCDを頒布しました。 こんなどこの誰ともわからないようなヤツのCDなんて買いに来る人いないだろうなぁ…と思っていたのですが、思いのほか手にとってくれた方がたくさんいて嬉しかったです。 当時のCDの在庫はもうほぼないですが、曲はこちらで聴けます。 そして同人音楽に目覚めた私はすっかりM3の常連となりました。 これ以来EWIを使ったCDは作っていないのですが、ちょうどこの頃初音ミクが流行りだしていたこともあってVOCALOIDを購入しました。ピアプロで知り合った人と一緒にCDを作ってボーマスに参加したりもしていました。 EMERALD AN-PUNCH、そして伝説へ… そんな感じで同人活動が軌道に乗りつつあった2010年秋のM3にて、いろんな意味でやっちまった作品「EMERALD AN-PUNCH」を頒布しました。 これがいろんな方の耳に止まったらしく、一度のイベントでの頒布数は過去最高を記録し(ていたと思う)、 その後飲み会などで出会う方々に「ア○パ○マ○のメタルを作ってます」と言うと「あぁ…あの方ですか!」みたいに言われることが多くなりました。自分の知らないところで自分の作品が聴かれているのはなんだかとってもうれしいなと思います。 …と、こんな感じで気がついたらめっちゃ長!!

現在は仕事が忙しくてなかなか制作に手が回らない状況が続いておりますが、細々と何かしていこうかなと思います。 ここまで読んでくださって本当にありがとうございました。

1 コメント

突然ですが、わたくしniuは絶対音感を持っています。 ご存知のことかと思いますが、絶対音感とは聴いた音の高さを自動的に脳内でドレミに変換することのできる能力です。 「すごい!」と言われることが多いこの音感ですが、別に大したことじゃありません。 例えばこの色は何か?と聞かれたらあなたは何と答えますか? 多くの人は「赤」と答えるでしょう。ではなぜ赤とわかったのでしょう?そもそも色の違いとは何なのでしょう? 物を見るということは、目に入ってくる光を目の中の神経が捉えて脳に伝えているということです。 この時に目に入ってくる光の波長の違いによって知覚される色は異なります。 波長の長い光は赤く、波長の短い光は青く見えます。 みなさんは小さい頃から波長の長い光を見た時に「これは赤い色だ」と教わります。 だから赤い物を見た瞬間に何も意識することなく赤色だということがわかります。 絶対音感も同じようなものです。 音は空気の振動です。光は空気の振動ではありませんが、光も振動という性質は持っています。 光では色の違いが波長の違いだったのに対し、音では波長の違いが高い・低いという違いとして知覚されます。 絶対音感を持っている人は小さい頃からピアノ教室などで楽器の音を聴きながら「この音はド」「この音はレ」「この音はミ」…というように教わります。 赤いものを見て「これは赤だ」と言えるのと同じように、特定の高さの音を聞いたら「これはドだ」と言えるわけです。 微妙な音具合ところで、赤と言ってもいろいろあります。 これは赤です。 これも赤です? じゃあこれはどうですか? これは? 人によっては全部赤かもしれないし、それぞれに違う色名を答えるかもしれません。 それは受け取る人がどれだけ色(=光の波長)を細かく分類して記憶しているかによります。 絶対音感も同じです。 言葉で説明するのは難しいですが、普通のドの音よりちょっと高い音が鳴っていた時、 これをドの音だと感じる人もいればドよりちょっと高い音だと感じる人もいます。

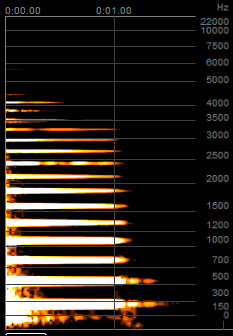

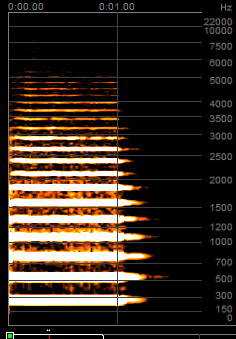

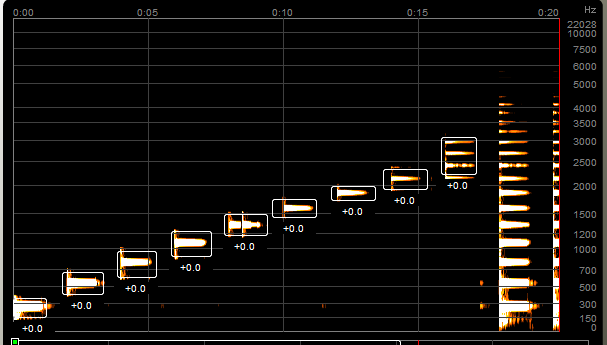

音感の感度は千差万別です。中にはとても鋭い音感を持っている人もいます。 そういう人はちょっとでも「ドレミファソラシ」から外れた音を聞くとすごく気持ち悪く感じるといいます。 上の音を聴いて気持ち悪くなる人は、かなり鋭い音感を持っていると思います。 ドはドだけじゃない?音は常にひとつの音(ドだけ、ソだけ、など)が鳴っているわけではありません。 それどころかピアノの「ドの音」と言われている音ですら、「ド」の音がたった一つだけ鳴っているわけではなく、その他たくさんの高さの音が重なっています。これを倍音と言います。 倍音は音の高さではなく、音色として知覚される要素です。倍音の違いが音色の違いとして感じられます。 ピアノの「ド」とトランペットの「ド」が同じ高さの「ド」でも違って聴こえるのはそのためです。 上図はそれぞれ二つの音の周波数成分を表示したものです。横軸が時間、縦軸が周波数です。 トランペットの方がピアノよりも高い周波数成分が多数見られます。 和音の場合実際の音楽においては複数の楽器が複数の音を同時に演奏することが一般的です。 また使っている楽器は一つだとしてもピアノであればたくさんの鍵盤を同時に弾くことはよくあります。 そんなとき、絶対音感な人の頭の中はまるで聖徳太子ゲームをしているような状態になります。 回りに5人立っていて一斉に「こ」「ん」「に」「ち」「は」と言われるような状態です。 こうなるともうそれぞれの人がなんて言っているかはよくわからなくなります。絶対音感と言えど万能ではないのです。 しかし頑張って訓練をすれば、聖徳太子ゲームでも複数の言葉を同時に解釈することができるようになるでしょう。 同じように絶対音感も訓練を重ねることで複数の重なった音を同時に聞き分けることができるようになります。 訓練というのはとにかくたくさん音楽を聴きながら楽譜を読み、複数の音が重なった状態とそれがどういう構造であるのかという情報を何度もインプットし記憶することです。 楽器屋さんで売られているバンドスコアなんかの多くはこのように訓練して耳を鍛えた人たちが演奏音源を聴いて楽譜に書き起こすことによって作られています。 また、音感による聞き分けが不十分でも、音楽の理論を知っておくことによって聞き取ることのできなかった音を「きっとこの音も鳴ってるんじゃないかな?」と補完することができるようになります。むしろこのようにして鳴っている音を予想できるかどうかの方が音感の有無よりも大事だったりします。 絶対音感があると便利なこと

絶対音感があると不便なこと

単に指揮の経験が不足していただけというのもあるでしょうが、音感があると普通の人はあまり意識しないところで不便をすることがあるのだなと思いました。 あと、絶対音感を持っている人はたぶん暗譜が得意です。音を聞いた時に何度もドレミが頭の中で無意識に反復するので勝手に記憶が定着するのです。 逆に言えば、音楽を忘れるのが下手ということにもなります。仕事中とかでも頭から音楽が離れなくなりがちなのです。 …というような感じで、絶対音感というのは色の名前がわかるのと同じように大したものではないのだということ、人により程度の差があるものだということ、音感そのものよりむしろ理論を知っていることのほうが耳コピにおいては便利だということ、音感を持っている人には音感を持っていない人にはない悩みがあるということを知っていただけたら嬉しいです。

最後までお読みくださりありがとうございました。 |

CategoriesArchives

10月 2018

|

RSSフィード

RSSフィード