|

突然ですが、わたくしniuは絶対音感を持っています。 ご存知のことかと思いますが、絶対音感とは聴いた音の高さを自動的に脳内でドレミに変換することのできる能力です。 「すごい!」と言われることが多いこの音感ですが、別に大したことじゃありません。 例えばこの色は何か?と聞かれたらあなたは何と答えますか? 多くの人は「赤」と答えるでしょう。ではなぜ赤とわかったのでしょう?そもそも色の違いとは何なのでしょう? 物を見るということは、目に入ってくる光を目の中の神経が捉えて脳に伝えているということです。 この時に目に入ってくる光の波長の違いによって知覚される色は異なります。 波長の長い光は赤く、波長の短い光は青く見えます。 みなさんは小さい頃から波長の長い光を見た時に「これは赤い色だ」と教わります。 だから赤い物を見た瞬間に何も意識することなく赤色だということがわかります。 絶対音感も同じようなものです。 音は空気の振動です。光は空気の振動ではありませんが、光も振動という性質は持っています。 光では色の違いが波長の違いだったのに対し、音では波長の違いが高い・低いという違いとして知覚されます。 絶対音感を持っている人は小さい頃からピアノ教室などで楽器の音を聴きながら「この音はド」「この音はレ」「この音はミ」…というように教わります。 赤いものを見て「これは赤だ」と言えるのと同じように、特定の高さの音を聞いたら「これはドだ」と言えるわけです。 微妙な音具合ところで、赤と言ってもいろいろあります。 これは赤です。 これも赤です? じゃあこれはどうですか? これは? 人によっては全部赤かもしれないし、それぞれに違う色名を答えるかもしれません。 それは受け取る人がどれだけ色(=光の波長)を細かく分類して記憶しているかによります。 絶対音感も同じです。 言葉で説明するのは難しいですが、普通のドの音よりちょっと高い音が鳴っていた時、 これをドの音だと感じる人もいればドよりちょっと高い音だと感じる人もいます。

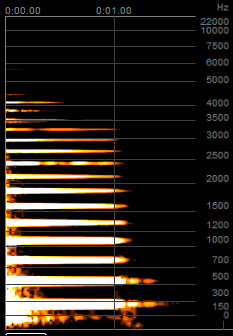

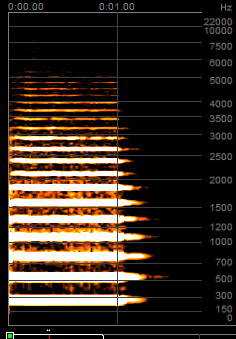

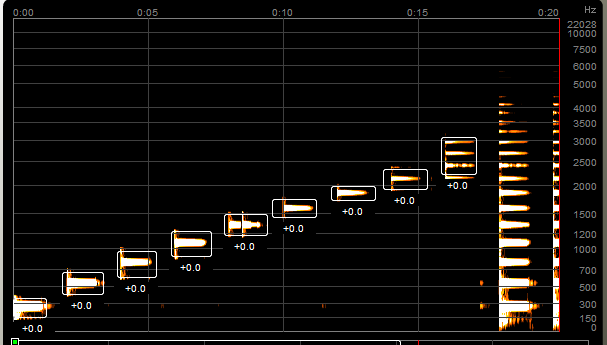

音感の感度は千差万別です。中にはとても鋭い音感を持っている人もいます。 そういう人はちょっとでも「ドレミファソラシ」から外れた音を聞くとすごく気持ち悪く感じるといいます。 上の音を聴いて気持ち悪くなる人は、かなり鋭い音感を持っていると思います。 ドはドだけじゃない?音は常にひとつの音(ドだけ、ソだけ、など)が鳴っているわけではありません。 それどころかピアノの「ドの音」と言われている音ですら、「ド」の音がたった一つだけ鳴っているわけではなく、その他たくさんの高さの音が重なっています。これを倍音と言います。 倍音は音の高さではなく、音色として知覚される要素です。倍音の違いが音色の違いとして感じられます。 ピアノの「ド」とトランペットの「ド」が同じ高さの「ド」でも違って聴こえるのはそのためです。 上図はそれぞれ二つの音の周波数成分を表示したものです。横軸が時間、縦軸が周波数です。 トランペットの方がピアノよりも高い周波数成分が多数見られます。 和音の場合実際の音楽においては複数の楽器が複数の音を同時に演奏することが一般的です。 また使っている楽器は一つだとしてもピアノであればたくさんの鍵盤を同時に弾くことはよくあります。 そんなとき、絶対音感な人の頭の中はまるで聖徳太子ゲームをしているような状態になります。 回りに5人立っていて一斉に「こ」「ん」「に」「ち」「は」と言われるような状態です。 こうなるともうそれぞれの人がなんて言っているかはよくわからなくなります。絶対音感と言えど万能ではないのです。 しかし頑張って訓練をすれば、聖徳太子ゲームでも複数の言葉を同時に解釈することができるようになるでしょう。 同じように絶対音感も訓練を重ねることで複数の重なった音を同時に聞き分けることができるようになります。 訓練というのはとにかくたくさん音楽を聴きながら楽譜を読み、複数の音が重なった状態とそれがどういう構造であるのかという情報を何度もインプットし記憶することです。 楽器屋さんで売られているバンドスコアなんかの多くはこのように訓練して耳を鍛えた人たちが演奏音源を聴いて楽譜に書き起こすことによって作られています。 また、音感による聞き分けが不十分でも、音楽の理論を知っておくことによって聞き取ることのできなかった音を「きっとこの音も鳴ってるんじゃないかな?」と補完することができるようになります。むしろこのようにして鳴っている音を予想できるかどうかの方が音感の有無よりも大事だったりします。 絶対音感があると便利なこと

絶対音感があると不便なこと

単に指揮の経験が不足していただけというのもあるでしょうが、音感があると普通の人はあまり意識しないところで不便をすることがあるのだなと思いました。 あと、絶対音感を持っている人はたぶん暗譜が得意です。音を聞いた時に何度もドレミが頭の中で無意識に反復するので勝手に記憶が定着するのです。 逆に言えば、音楽を忘れるのが下手ということにもなります。仕事中とかでも頭から音楽が離れなくなりがちなのです。 …というような感じで、絶対音感というのは色の名前がわかるのと同じように大したものではないのだということ、人により程度の差があるものだということ、音感そのものよりむしろ理論を知っていることのほうが耳コピにおいては便利だということ、音感を持っている人には音感を持っていない人にはない悩みがあるということを知っていただけたら嬉しいです。

最後までお読みくださりありがとうございました。

0 コメント

返信を残す |

CategoriesArchives

10月 2018

|

RSSフィード

RSSフィード