|

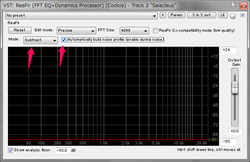

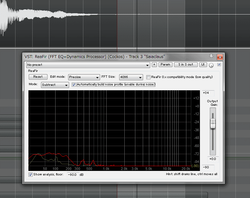

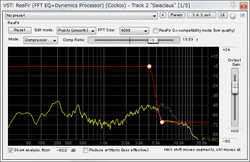

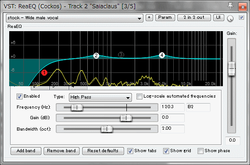

いつもボーカルとオケのミックスには頭を悩ませます。とはいえなんとなーく自分の中で毎度やることリストが定まってきた感あるので、ここらでちょいとまとめとこうかなと思って書いてみる次第。 ざっくりすぎてわけわかんないと思いますが何か参考になることがあれば。 歌以外の音を消す録音をするとき、歌を歌っていない状態でも全くの無音データが記録されるわけではありません。部屋の内外で発生するノイズや録音機器自体が発するノイズなどが存在するためです。つまり、録音した音声データには実際には「歌データ+録音環境のノイズデータ」が記録されていることになります。ということは、ここから録音環境のノイズデータを引き算すれば純粋に歌データだけを得ることができそうです。 ReaperではReaFIRというプラグインを使って簡単にこれが行えます。Reaperを使っていない人でもプラグインだけをインストールすることもできます。 →ReaPlugs VST FX Suite (ReaFIRが含まれている)  まず歌トラックにReaFIRを読み込み、ModeをSubtractにして、Automatically build noise profile (enable during noise)をオンにします。  その後、録音データのうち歌が入っていない箇所を再生します。間違って歌の入っている部分を再生した場合は、一度チェックを外してから再度チェックを入れなおせば良いです。 これで録音環境ノイズのデータを引き算する準備ができました。そしたらチェックを外してください。たったこれだけ! ディエッシングする 録音した歌のデータを聴いてみるとサ行・タ行のようなアタックの強い音がやたら耳につくことが多いです。これを解消するために行う処理のことをディエッシングと呼びます。ディエッシングを行うためのプラグインのことをディエッサーといいます。 といってもやってることは単純で、高域部分にのみ強めのコンプレッサーをかけるだけです。左の例はちょっと極端かもしれませんが、5khz付近の音にだけ強めのコンプレッサーをかけています。5khzより低い音は原音そのままです。 よく使うのはReaFIRとかVienna SuiteのMultiband Limiterとか。 コンプレッサー コンプレッサーをかけることで録音データ全体のうちの音量が小さい部分と大きい部分の差を小さくすることができます(一定以上音量が大きい箇所だけ音量を抑えます)。データ全体の音量を揃えることで、ボーカルが曲全体を通してオケに埋もれないようにします。 コンプレッサーの仕組みは初心者にはちょっと複雑かもしれませんが、プリセットの中に大抵いくつかVocalとかついてるやつがあるので、いくつか試してみていい感じのやつを選べばいいと思います(適当)。 よく使うのはReaper付属のやつとかVienna Suiteのやつ。気分でKOMPLETEのやつも時々。 イコライザー こちらも初心者のうちはプリセットの中にVocalとかついてるやつをいくつか試してみていい感じのやつを選べばいいと思います(適当)。 だいたい録音しただけの状態だと高域が弱いことが多いので、4khzあたりを持ち上げるのはよくやります。後述のエキサイターと組み合わせる場合は、持ち上げ過ぎに注意。 逆に2khzあたりは他の楽器とぶつかることが多いのでカットしたりします。 よく使うのはReaper付属のやつとかVienna Suiteのやつ。 エキサイター イコライザーで高域を持ち上げてみたりしてもイマイチボーカルがオケに埋もれてしまう、という場合にはこれを使います。 エキサイターは原音にない高周波成分を付加して目立たせます。お化粧みたいなもんです。やりすぎるとおかしなことになります。 よく使うのはVienna Suiteのやつ。 ディレイ・リバーブ最後にディレイ・リバーブを使って仕上げます。ディレイはうっすら、リバーブはさらにうっすら、くらいでちょうどいいです。 やりすぎ注意。ディレイはかけないこともあります。 よく使うのはVienna Hybrid ReverbとかReverberateとか。 …だいたいこんな感じです。場合によってやったりやらなかったりすることはいろいろありますが。

大事なのは処理の順番です。必ず音を削る系の処理を先にやってから、音を足す系の処理をするようにしましょう。 音を削る系の処理というのはノイズを消す処理とか、ディエッシング、EQで音量を下げる処理などです。 音を足す系の処理というのはそれ以外の処理、例えばEQで音量を上げる処理やコンプレッサー・エキサイター・リバーブ等をかけたりする処理です。 後は自分なりのやり方をいろいろ探してみましょう!

0 コメント

返信を残す |

CategoriesArchives

10月 2018

|

RSSフィード

RSSフィード